책 날개에 무려 ‘인터넷 경제 대통령 미네르바와 케임브리지 대학교 장하준 교수가 추천한 바로 그책’이라는 수사가 달려 있는 로저 백하우스(Roger Backhouse)의 <지성의 흐름으로 본 경제학의 역사>를 읽을까 말까 고민중이다. 경제학사는 지금 스터디중인 <확률혁명>에서 다루어지는 주제와 관련이 있기 때문에 관심이 가는 것이고, (물론 금융자본주의의 위기라는 시대정신 속에서 관심을 기울일 수 밖에 없음에도 불구하고) 경제학에 미친 과학적 사고방식에 대한 관심이 이러한 주체할 수 없는 욕망의 기저에 놓여 있는 듯 하다. 연구논문을 쓰고 있고, 틈틈히 원고도 써야 하는 주제에 이 책을 손에 잡을 것 같지는 않지만, 장하준의 추천사에는 경제학과 자연과학에 대한 그의 사유가 녹아 있어 옮겨본다. 참고로 이 주제와 관련해서 기회가 닿으면 읽어볼 책은 <Natural Images in Economic Thought Markets Read in Tooth and Claw (Historical Perspectives on Modern Economics)>이라는 밀로프스키(Philip Mirowski)가 편집한 책인데, 밀로프스키는 채승병님이 일전에 소개한 적이 있는 학자다.

Periskop over Military History :: :: 물리학과 경제학의 분수령을 찾아서

Periskop over Military History :: :: 물리학과 경제학의 분수령을 찾아서

‘실험’과 ‘가치판단’, 장하준은 경제학이 자연과학으로 환원될 수 없는 이유를 어느 정도는 꿰뚫고 있다. 당연히 그게 다는 아닌데, 예를 들어 진화생물학과 진화심리학, 초끈이론 등이 이 복잡한 주제에 걸쳐 있다. 다루는 대상만이 경제학으로부터 자연과학의 지위를 의심하게 하는 것은 아니다. <문화과학과 자연과학>에서 리케르트가 이 문제를 집중적으로 파고든다. 자연과 갈등하는 역사라는 문제는 또 진화생물학에 걸쳐 있다.

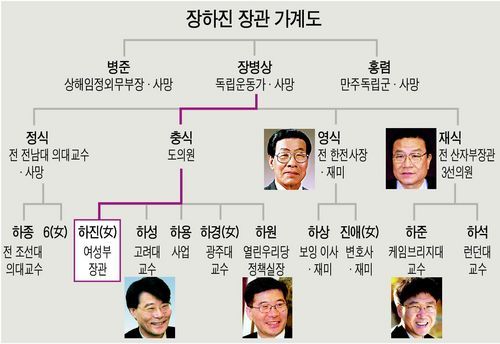

참 재미있게도 아는 사람은 다 알듯이 장하준의 동생 장하석은 꽤 유명한 과학사가다. 그가 <온도계>를 주제로 ‘측정’에 관한 유명한 책을 썼다. Chang, Hasok. Inventing Temperature: Measurement and Scientific Progress (Oxford Studies in the Philosophy of Science). Oxford University Press, USA, 2007. 형은 뮈르달 상을, 동생은 라카토슈 상을 수상했다. 대단한 형제다. 한국에 이런 학자집안이 존재나 했었는지 모르겠다. 게다가 둘 다 역사에 대한 지대한 관심을 보여주니 얼마나 흥미로운 일인가. 참고로 장하석은 칼텍에서 학부를 마치고 스탠포드로 옮겨 낸시 카트라이트(이안 해킹의 전 부인이다)와 피터 갤리슨의 지도하에 과학철학으로 박사학위를 받고, 게다가 박사후 연구원 시절에는 제랄드 홀턴의 지도를 받았다고 한다. 진골이다. 아니 성골인가? 배가 조금 아파오는데 그러면 안되나? 최근 캠브리지의 석좌교수로 옮겨갔다고 한다.

여하튼 신고전파 경제학자들은 학문적 성격에서 자연과학과는 다른 경제학을 연구하고 있지만, 과학사에 관심이라고는 전혀 없는 과학자들만큼이나 경제학사에는 관심이 없는 듯 하다. 승자 중심의 영웅신화적 역사관을 가진 점도 과학자사회와 똑같다. 제도주의 경제학자인 장하준은 그나마 사정이 나은 편이다. 경제학에서 역사적 관점이 가지는 기능은 -논쟁의 여지는 있지만- 어느 정도 분명한 것이니, 역사에 대한 관심을 정당화라도 하면서 스스로의 학문에 다양하게 써먹을 수 있지만, 도대체 나는 뭔가. 허망하다.

사회과학 중에서 유일하게 경제학이 자연과학적인 ‘과학성’을 이루었다고 자부하는 신고전파 경제학 추종자들에게 경제학의 역사-흔히 ‘경제학설사’ 혹은 ‘경제사상사’라고 알려져 있는-는 별 의미가 없는 주제다. 이들은 이미 누가 옳고 그른 것이 결론이 났는데, 과거에 누가 무슨 말을 했는지는 별 의미가 없다고 생각한다. 물론 이들도 애덤 스미스처럼 과거에 남보다 더 옳은 소리를 하여 현재의 이론적인 기초를 제공한 학자들을 존경하지만, 그들의 이야기는 이미 현재의 이론에 흡수되어 있으니 별도로 그들의 이론을 배울 필요는 없다고 생각한다. 최근 미국에서 교육받은 국내외의 젊은 경제학자들이 흔히 “5~10년 이상 전에 씌어진 글은 읽을 필요가 없다”고 말하는 것은 바로 이러한 관점을 반영한다.이러한 경향이 전 세계적으로 퍼지면서 경제학사가 설 자리는 점점 좁아졌다. 1980년대까지만 해도 국내외 대부분의 경제학과에서 경제학사는 필수 과목이었지만, 이제는 이 과목이 개설되어 있는 경제학과도 많지 않다. 그러다 보니 1980년대 이후에는 제대로 된 경제학사 책이 씌어진 것도 별로 없다. 경제학계가 이 모양이니 일반인들의 입장에서는 경제학의 역사라는 것은 생소한 이야기일지도 모른다.그러나 나는 경제학의 역사를 공부하는 것이 경제학의 올바른 이해에 필수적이라고 생각한다. 경제학을 포함한 사회과학은 자연과학적인 ‘과학성’을 가질 수 없기 때문이다. 자연과학적 과학성을 가질 수 없는 이유는 두 가지로 볼 수 있다. 첫째, 자연과학과는 달리 사회과학연구에서는 통제된 실험을 하는 것이 매우 어려우므로 현상을 규정하는 것 자체가 매우 힘들다. 예를 들어, 요즘 우리나라에 “분배의 개선이 성장을 저해한다”는 주장이 많은데, 사실 경제학계에서는 이러한 현상의 존재 여부에 대해 수백 년 동안 논쟁이 계속되고 있다. 둘째로, 사회과학의 연구대상은 인간인데 이들의 행위를 해석하는 과정에서 연구자의 도덕적 가치 판단이 개입되지 않을 수 없다. 예를 들어, 성장이 좀 안되더라도 소득분배가 개선되는 것이 더 좋은 것인지, 그리고 그렇다면 소득분배 개선을 위해 어느 정도까지 성장을 희생하는 것이 옳은지에 대한 ‘과학적’ 판단은 불가능하다. 따라서 자연과학에서와는 달리 경제학을 비롯한 사회과학에서는 과거의 이론, 과거의 논쟁들을 ‘화석’과 같은 존재로 생각할 수 없다. 과거의 논쟁이 아직도 지속되고 있는 경우가 많고, 과거의 이론이 현재의 이론이 갖고 있지 않은 통찰력을 갖고 있는 경우도 많다. 그렇다면 경제학의 역사를 공부하는 것은 결코 ‘훈고학’ 내지는 ‘교양인을 위한 고전 읽기’ 차원의 일이 아니라 경제학의 올바른 이해를 위해 꼭 필요한 것이다.

|

|||||||||||

|

|||||||||||

밀로프스키 책에 대한 채승병 님 글을 재밌게 읽었던 기억이 나는군요ㅎㅎ 사회과학은 얼마만큼 ‘과학’인가? 라는 의문이 스쳐지나가는 요즘인데, 장하준의 ‘정론’을 읽으니 사회과학은 언제나 ‘개입’의 지점을 찾을 수밖에 없지 않나 하는 생각이 들어요.

한국드라마가 아니더라도 세상엔 정말 흥미진진한 일들이 많지 말입니다.

찾아서 읽어봐야겠습니다.

예전에 고대철학시간에 처음 배웠던 게 신존재증명법인데, 그 주제에 대해서도 아직까지 확실하게 받아들였다고는 말하기 곤란한 걸 보면… 올해도 참 할일은 많기만 합니다.

공자님시대야 다섯수레라고 해도 대나무책이었으니 얼마나 됐겠습니까? 그렇지 않나요?

여유로운 주말 보내세요. ^^

_Inventing Temperature_는 꽤 예전에 서문만 읽어봤는데, 저한테는 묘하게 Foucault 를 연상케하는 측면이 있었던 걸로 기억합니다. 그것이 꼭 푸코의 영향이 있었다는 이야기가 된다기보다는, ‘역사’를 마주한다는 점에서, 하나의 완성된 토대로 나타나는 현재의 기원을 추적한다는 점에서 비슷하게 되는 면이 있겠죠, 아마도. 장하석 교수는 예전에 검색했을 때 저서가 몇 권 있었는데, 적어도 제가 다니는 대학의 도서관에서는 저 한 권 및 다른 책 하나(과학사 쪽은 아닙니다)만 나올 뿐이라, 얼마나 한국에서 과학사/과학철학을 바라보는 시각이 열악한지를 느끼게 해 주는 기회였다고 기억합니다… 그나마 _Inventing Temperature_는 전에 번역중이라는 이야기를 들었는데, 장하준 교수의 책들처럼 장하석 교수의 책들도 빨리 한국에 소개되었으면 좋겠습니다^^