대부분의 사람들이 과학자들은 머리가 좋은 사람들이라고 생각한다. 그 의미가 일반지능 혹은 아이큐 같은 거라면 그럴지 모른다. 과학의 모든 분야에서 일반지능이 요구되는것 같지는 않지만, 대부분의 사람들에게 각인된 과학자의 이미지는 뉴턴 아니면 아인슈타인이니 물리학자를 과학자의 표본처럼 여기는 사회에서, 과학자들은 아이큐가 높은 집단이라고 생각하는것도 무리는 아니다.

아내와 함께 오펜하이머를 시청했다. 미국 사람인 아내조차 3시간 내내 엄청난 밀도로 오가는 대화를 다 이해할 수 없다고 했다. 나야 당연히 그랬다. 오펜하이머가 살았던 20세기 초중반의 혼란한 시기는 역설적으로 물리학의 전성기이기도 했고, 눈부시게 발전했던 물리학의 힘으로 전쟁은 끝났다, 수많은 사람들이 이유도 없이 죽어야 했지만.

오펜하이머는 캠브리지에서 유학을 했다. 그가 유학하기 직전, 바로 그 곳에선 과학의 성자라 불리던 존 데스몬드 버날 J.D. Bernal, J.B.S 홀데인, 조셉 니덤 등의 좌파 과학자들이 과학연구와 함께 사회주의 운동에 몰두하고 있었다. 당시의 분위기와 이들에 관한 이야기는 게리 워스키의 책 <과학 좌파>와 <과학과 사회주의>에서 읽을 수 있다.

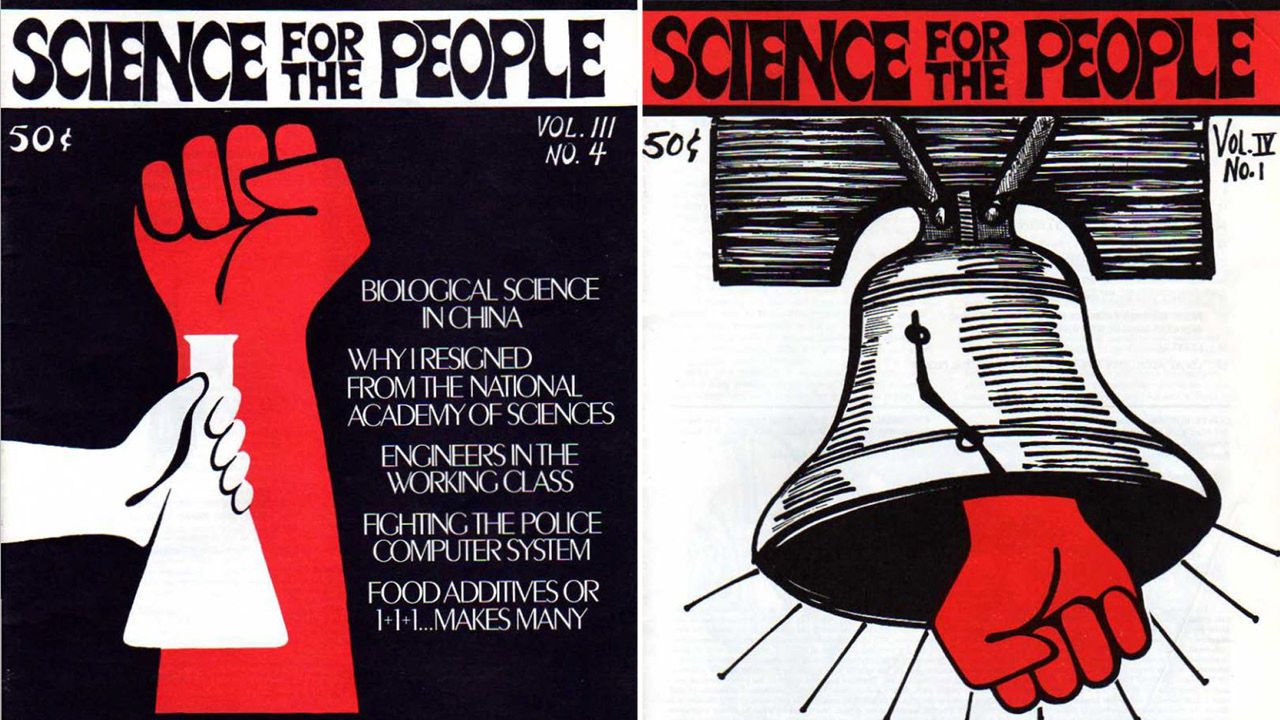

복잡한 이야기를 할 생각은 없고, 영화에서 오펜하이머가 공산주의자들과 어울리고 그의 동생이 실제로 공산주의 운동에 동참하기도 했다는 내용이 큰 주제로 등장하는데, 2차세계대전이 발발하기 전까지 실제로 미국의 많은 과학자들이 사회주의에 친화적이었다는건 잘 알려져 있는 얘기다. 당시 미국의 지식인 중 진보적인 이들 대부분이 사회주의자였고, 이들의 흐름이 1960년대가 되면 민중을 위한 과학으로도 발전하게 된다. 오펜하이머가 활동하던 시대엔 물리학자들이 좌파 과학의 중심이었다면, 1960년대 민중을 위한 과학 운동에선 유전학자와 생물학자들이 중심이 된다는 차이가 있다.

오펜하이머를 자막으로 몇 번 더 봐야겠지만, 당시의 배경을 아는 나에겐 여러 질문을 던지는 영화였다. 오펜하이머의 맨하탄 프로젝트로 인해 히로시마에 원자폭탄이 투하되고, 오펜하이머가 스파이 혐의까지 받으면서 실제로 전세계 수많은 물리학자들이 물리학을 떠나 분자생물학이라는 신생학문으로 들어오게 된다. 그 중엔 닐스 보어의 친구이자 양자역학에 탐닉했던 물리학자 막스 델브뤽도 있었다. 오펜하이머도 그렇지만, 이 당시 미국은 과학의 선진국이 아니었고 페이퍼클립 작전이라는 이름으로 수많은 독일 과학자들을 망명시켜 과학을 발전시켰다. 20세기 초중반의 유럽과 미국은 어쩌면 근대과학의 역사에서 프랑스 혁명의 시기만큼이나 과학과 이념이 가장 치열하게 부딪혔던 시기였을지 모른다.

내 이름으로 글을 검색하면, 이곳저곳에 내가 남겨둔 과학과 사회주의에 대한 역사를 발견할 수 있다. <과학의 자리>에는 프랑스 대혁명 시기의 과학과 과학자들에 대한 자세한 논구가 담겨 있고, 이로운넷 등의 연재엔 중국과 일본의 과학자들이 서구의 이념에 어떻게 대응했는지에 대한 이야기도 쓰여 있다. 오펜하이머를 보고 과연 얼마나 많은 사람들이 내가 지난 십여년간 탐닉해온 이 주제의 글들을 읽을지는 모르겠지만, 나는 이미 할 말을 거의 다 해두었다. 누군가 읽고 발견하기만을 기다리는 글들이 인터넷에 이미 흘러 넘친다.

제목을 원래 ‘어리석은 과학자들’이라고 지었었는데, 바꿨다. 세상에서 가장 똑똑한 척 하면서 미국을 전쟁의 승리자로 만들고도 스파이가 된다던가, 대통령 한마디에 연구개발비의 25%가 날아갔는데도 저항도 못한다던가, 자원도 없는 나라를 기술발전으로 여기까지 끌어와놓고도 국민이 기억하는 과학기술자 한 명 만들어내지 못했다던가 하는 이야기를 하려다 접었다. 굳이 버날의 이야기를 하고 싶지도 않다. 이념이 과학을 통제하던 시기는 언제나 비극으로 남았다. 그렇다면 과학이 이념을 통제하는 사회를 한번 꿈꾸어볼만도 한데, 빌어먹을 오펜하이머와 핵폭탄 때문인지, 여전히 과학은 주눅들어 있다.